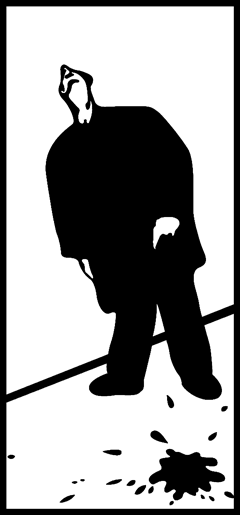

Notre assassin

1936. Joseph Roth, malade et désargenté, voit la publication de son dernier roman: Sem Semjonowitsch Golubtschick se croit fils illégitime du prince Krapotkin, et se lance dans une quête éperdue pour se faire reconnaître de ce père indifférent. Ces tribulations l’amèneront à faire partie de l’Okhrana, la police secrète du Tsar. Tour à tour bourreau des dissidents et victime de ses passions, il en viendra à commettre l’irréparable.

Notre assassin est un roman tragique dans la plus pure tradition des écrivains de la Mitteleuropa.

« Je vis entrer un officier de police. Sorte de gandin tiré à quatre épingles, ganté de blanc, avec un sabre étincelant, un étui à revolver bien ciré, des yeux comme polis où fulgurait un éclair d’acier, des yeux de glace et d’orgueil. Alors, uniquement à cause de cet homme, sans regarder mon interlocuteur, je dis tout à coup :

– Je veux entrer dans la police.

Mes chers amis, cette parole inconsidérée a décidé de mon sort. Je n’ai appris que plus tard que les paroles sont plus importantes que les actes et je ris bien souvent quand j’entends clamer le slogan à la mode : « Pas de paroles, des actes! » Rien de plus inconsistant qu’un acte. Il passe. Une parole reste. Des actes, même un chien peut en accomplir. Comparé avec la réalité, la réalité impondérable de la parole, le fait accompli, l’acte n’est qu’un fantôme. Par rapport aux mots, les actions se comportent à peu près comme l’image à deux dimensions du cinéma par rapport à l’homme de chair et d’os, l’homme à trois dimensions. Ou, si vous préférez, comme la photographie par rapport à l’original. Voilà pourquoi je suis devenu un assassin. »

« Votre roman est excellent, l’équilibre est parfait cette fois-ci, et l’aspect russe réside dans les personnages aussi bien que dans le rythme. Grandes félicitations ». Stefan Zweig, dans une lettre à son ami Joseph Roth

À propos

C’est un petit livre, un de ceux qui se dévorent / dévalent en une nuit. D’ailleurs pour bien faire, celle-ci serait plutôt hivernale, éclairée par la lueur d’une lune sale, réverbérée par quelques plaques de neige durcie. Alors on pourrait éprouver comme un continuum avec ces pages sèches, implacables dissectrices d’un coeur humain en proie au malheur de se perdre, alors qu’il ne cesse de revendiquer une existence auprès de ceux qui le rejettent.

Notre assassin est le récit-confession d’un espion russe échoué à Paris et que minent la conscience démente de son statut de bâtard, une haine incurable à l’égard de son demi-frère, le fils légitime, et une détestation de soi qui culmine lorsqu’il se rend coupable de la déportation d’une jeune révolutionnaire, dont l’intégrité est le pendant parfait de sa trahison. Dans sa forme, Notre assassin évoque aussi bien Stevenson que Boulgakov. La voix récitante y est celle d’un homme partagé entre deux identités, deux noms, un homme dans les limbes en quelque sorte, comme surgi du silence de la salle déserte du Tari-Bari, le restaurant russe où se retrouvent, tard le soir, quelques exilés. Voix qui s’évanouit à la fin du roman, tandis que, par un tour de passe-passe, le diable, sous les traits maléfiques d’un hongrois boiteux, surgit à l’improviste – ou presque.

Que ce récit d’une créature de l’ombre, pitoyable ( croyant assassiner sa maîtresse et l’amant de celle-ci, il ne parvient qu’à les blesser et à s’enchaîner à une faute primordiale, qui ne le laisse pas en paix) se situe au coeur des années sombres qui encerclent la Grande guerre ne surprend pas. Joseph Roth, en 1936 est dans un état de délabrement avancé, ce qui explique peut-être qu’il moud serré, dans ce roman mal connu, mal aimé, les grains étranges de la haine de soi, de l’illégitimité, de l’imposture- privées, politiques , systémiques. Des grains semés par une certaine forme de modernité, concernée structurellement par la terreur et la catastrophe, génératrice d' »une histoire de désolation » dont Roth fut lui-même l’une des victimes.

Sontag&I

L’homme souriait, mais son sourire « glissait sur la figure comme une ombre, une ombre qui se voulait aimable ». On aurait préféré qu’il ne sourît pas. Il était de haute stature, large d’épaules, avec des cheveux d’un blond grisâtre et des yeux bleu clair que l’alcool n’embuait jamais. Un visage insignifiant, dépourvu du moindre mystère, mais ses mouvements lents, réservés, prudents, étonnaient, comme son regard, qui semblait n’être qu’une feinte. A tout moment de la journée, le narrateur, qui logeait en face, pouvait le voir dans le restaurant russe du Tari-Bari, rue des Quatre-Vents, à Paris. Un jour, ou plutôt un soir, il entend un consommateur en parler comme de « notre assassin ». On eût été curieux à moins. Alors, l’homme s’est présenté. « Golubtschick ». Et a commencé à raconter son histoire… « Notre assassin », publié une première fois (chez Laffont) en 1947, mais fort peu connu, est l’avant-dernier livre écrit par Joseph Roth, l’auteur de « La Marche de Radetsky », Juif autrichien émigré à Paris où il mourut dans le dénuement (et l’alcoolisme) en 1939. Paru en 1936, il n’avait pas comblé son auteur qui, alors déjà malade, aux abois, doutait de ses qualités. Mais son ami Stefan Zweig l’avait rassuré : « Votre roman est excellent, l’équilibre est parfait cette fois-ci, et l’aspect russe réside dans les personnages aussi bien que dans le rythme. » On ne saurait mieux dire…

Russe, ce court roman l’est comme une longue nouvelle de Gogol, ou un roman très noir de Berberova. Russe jusque dans les tourments de l’exil, mais russe, surtout, dans le pessimisme d’un destin tout entier voué à la trahison et au mensonge. Un pessismisme qui était celui de Joseph Roth, bien en phase avec son époque au bord de l’apocalypse… Golubtschick, donc, qui détestait son nom et ne fut jamais aussi heureux que lorsqu’il en adopta un autre, était le fils illégitime d’une rude paysanne et d’un prince aux amours innombrables qui, bien sûr, ne l’avait jamais reconnu, mais avait, de très loin, vaguement versé pour lui quelque subside. Lorsqu’en apprenant sa naissance il voulut aller trouver son père, il se heurta à une indifférence qui le glaça, et l’emplit de haine. Mais cette haine s’adressa surtout au jeune homme, bien plus doté de charme que lui, qui passait pour le fils légitime du prince, et fit tourner court l’entrevue tant attendue. Krapotkin, le jeune homme, était pourtant, lui aussi, un voyou… mais il s’appelait Krapotkin, et toutes les portes lui étaient ouvertes… Impossible de raconter toutes les péripéties de la vie sordide, honteuse de ce Golubtschick, suivi depuis cette malheureuse visite à Odessa par un étrange Hongrois discrètement boiteux nommé Lakatos dont il retrouvera l’impassibilité fielleuse tout au long de sa vie (une incarnation du Diable, du Mal, du Destin ?). Contraint, comme par la fatalité (guidée par Lakatos) à devenir agent de la police secrète du tsar, « notre assassin » devint exécuteur des basses eouvres, faux prisonnier jouant les mouchards, mais s’estimait dédouané, quand il faisait le mal, par un droit imprescriptible: il s’appelait Golubtschick, et non Krapotkin, il était victime d’une affreuse injustice… C’est à Paris qu’il connut son heure de gloire. Il y avait été envoyé pour espionner et dénoncer les émigrés révolutionnaires et comploteurs. Maladroit avec les dames, il s’amouracha d’une grisette aux meours faciles, nommée… Lutetia, qui jouait les mannequins, mentait autant que lui et le mena par le bout du nez jusqu’à trahir la seule femme pour laquelle il avait de l’estime, une intellectuelle juive qu’il envoya à la mort… Des amours tragiques, enfin, il le croyait, mais tout, jusqu’au meurtre passionnel, se révéla faux dans sa vie décidément sinistre. Ce triste héros, incarnation à lui tout seul de la difficile lutte du Bien contre le Mal devient, sous la plume formidablement romanesque, terriblement noire, mais magnifiquement acérée par un humour au vitriol, un grand personnage. Et le livre se lit d’une seule traite, recréant l’atmosphère de l’immigration russe, de l’espionnage prérévolutionnaire, et… du Tout-Paris mondain avec un étonnant brio. A (re)découvrir: Joseph Roth est décidément l’un des grands écrivains du siècle.

Annie Coppermann, Les Échos

L’apocalypse joyeuse

Dans le Monde d’hier, ses Mémoires en forme de testament, Stefan Zweig expliquait : « Tout dans notre monarchie autrichienne vieille de près d’un millénaire semblait fondé sur la durée, et l’Etat, lui-même, paraissait le suprême garant de cette pérennité. » Propulsés par la Grande Guerre dans le monde du futur, c’est-à-dire un univers méconnaissable dans un pays amputé et racorni, les écrivains de la génération de Zweig ont fait l’épreuve d’un abandon absolu. Mais le plus talentueux, le plus expressionniste dans la confession de sa nostalgie, ce ne fut pas Stefan Zweig, ce fut Joseph Roth. En rééditant son roman longtemps épuisé, Notre assassin, les éditions Folies d’encre nous redonnent l’occasion de savourer la prose douloureusement lucide du chroniqueur de la chute de l’aigle bicéphale. Né juif dans les marches orientales de l’empire, Roth ne scella pas seulement son allégeance au monarque déchu en adoptant, sur le tard, à Paris, la religion catholique. Celui qui choisit l’exil français après avoir servi sous les couleurs de l’armée autrichienne pendant la Première Guerre mondiale a su transformer le plomb de son chagrin en or syntaxique, donnant à la langue allemande l’une de ses plus riches heures. Mais, comme Claudio Magris l’a souligné, cet artiste fut aussi, à son corps défendant, un penseur de l’Europe. L’un des ultimes représentants de sa singularité irréductible et de sa vocation éthique fracassée contre les horreurs du XXe siècle. Beaucoup se demandent, aujourd’hui, pourquoi l’Union européenne à force de se construire et de s’étendre paraît si éloignée de l’Europe comme un cilice d’amertume jeté sur un corps trop vivant. Nul besoin pour éclairer cette énigme d’épiloguer sur le non irlandais ou la hantise du plombier polonais. Les réponses, toutes les réponses, se trouvent chez les écrivains qui au lieu de parler de l’Europe la vivaient. Une petite troupe d’esprits inclassables qui s’accommodaient aussi peu des étiquettes que des frontières, qui avaient élu domicile dans les hôtels et qui, pour tout testament, ont légué quelques somptueuses « pavanes » pour une Europe défunte. Et si l’introuvable relance de cette dernière passait, d’abord, par l’exhumation de cette tradition perdue ?.

Joseph Macé-Scaron, Marianne